報連相できない部下の原因と、効果的な改善策7選

2025.04.28

ビジネスにおいて「報告・連絡・相談」、いわゆる「報連相」は組織運営の基本中の基本です。

しかし、多くの企業で「報連相できない部下」の問題に頭を悩ませている管理職は少なくありません。報連相が適切に行われないことで、プロジェクトの遅延、顧客対応の齟齬、チーム内の不和など、さまざまな問題が生じています。

本記事では、報連相できない部下の原因を深く掘り下げ、効果的な改善策を提案します。

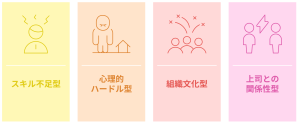

報連相できない原因パターン分析

報連相ができない原因は一様ではなく、パターンに分類できます。それぞれの原因を理解することで、より効果的な対策を講じることができるでしょう。

スキル不足型

単純に「どう報連相すべきか」を知らないケースです。

新入社員や若手社員に多く見られ、以下のような特徴があります。

< 特 徴 >

・何を報告すべきか、判断基準がわからない

・情報の優先順位づけができない

・ビジネス文書やメールの書き方に不慣れ

・口頭でのコミュニケーションスキルが未熟

これは最も対応しやすい原因であり、適切なティーチングで改善が期待できます。本人に方法やミスの原因を考えさせるようなコーチング要素は除外することをおすすめします。

心理的ハードル型

スキルはあっても、心理的な理由から報連相ができないパターンです。

当人の性格特性の問題もありますが、心理的安全性の低い職場では起こりやすく、特にミスが怪我につながるような現場系でよく見られます。

< 特 徴 >

・失敗や問題を報告することへの恐怖

・自分で解決すべきという過度なプレッシャー

・質問や相談をすることで無能に見られるのではないかという不安

・完璧主義による報告のタイミングを逃す傾向

このタイプは、組織の心理的安全性を高め、コミュニケーションを促進する文化づくりが重要です。

組織文化型

組織もしくは所属チーム自体に「報連相をしなくていいと思わせる文化」が存在するケースです。

組織もしくは所属チーム自体に「報連相をしなくていいと思わせる文化」が存在するケースです。

< 特 徴 >

・報連相しなくても問題ないという暗黙の了解

・過去に報連相したことで否定的なフィードバックを受けた経験

・自立していることと報連相しないことを混同

・忙しさを理由にコミュニケーションが後回しになる風土

このパターンは個人の問題ではなく、組織文化の変革が必要です。

上司との関係性型

上司と部下の関係性に起因する報連相の不足も見られます。

< 特 徴 >

・上司が忙しそうで声をかけづらい

・上司のコミュニケーションスタイルと部下のスタイルがミスマッチ

・過去に報連相した際の上司の反応が否定的だったことがある

・上司自身が報連相の重要性を正しく認識できていない

この場合、上司自身の意識改革と行動変容が求められます。

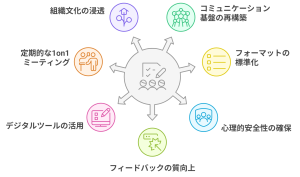

報連相できない部下への効果的な改善策

原因分析を踏まえ、報連相できない部下に対する効果的な改善策を7つご紹介します。

改善策1: コミュニケーション基盤の再構築

報連相の前提となるのは、円滑なコミュニケーションが可能な環境です。まずは基盤から見直しましょう。

実践ポイント

✅ 報連相の目的と意義を組織全体で再確認する機会を設ける

✅ 各チームや部署の特性に合わせた報連相ガイドラインを作成

✅ 新入社員研修に報連相の実践的トレーニングを組み込む

✅ 定期的な報連相スキルアップセミナーを開催

一般的に、報連相の重要性を理解していても「どのレベルの情報を、いつ、どのように共有すべきか」の具体的な基準が不明確なケースが多いです。明確なガイドラインを設けることで、部下の迷いを減らすことができます。

改善策2: 報連相のフォーマット標準化

報連相のハードルを下げるには、シンプルで使いやすいフォーマットの標準化が効果的です。

実践ポイント

✅ 日報・週報テンプレートの最適化

✅ 報告すべき事項のチェックリスト作成

✅ 緊急度に応じた報告方法の明確化(メール、チャット、直接対話など)

✅ 会議の目的と議事録フォーマットの標準化

特に若手社員や報連相に不慣れな社員にとって、フォーマットが明確になることで「何をどう伝えればよいか」の悩みが解消され、報連相の質と量が向上します。

改善策3: 心理的安全性の確保

報連相できない大きな要因の一つが「報告することへの恐れ」です。特に問題や失敗の報告には心理的なハードルが存在します。

実践ポイント

✅ 「早期報告は評価される」という価値観の浸透

✅ 失敗を非難せず、解決策を一緒に考える姿勢を示す

✅ 相談しやすい雰囲気づくり(定期的なカジュアルな対話の機会など)

✅ 報連相に対する肯定的なフィードバックの徹底

心理的安全性が確保された環境では、部下は失敗や問題も含めて積極的に報連相できるようになります。これにより、問題の早期発見・対応が可能になり、組織全体のリスク管理能力が向上します。

改善策4: フィードバックの質向上

部下の報連相に対するフィードバックの質が、その後の行動に大きく影響します。

実践ポイント

✅ 具体的で建設的なフィードバックを心がける

✅ 良い報連相の事例を積極的に評価し、共有する

✅ 報連相の改善点を明確に伝え、次へのアクションにつなげる

✅ フィードバックは内容だけでなくタイミングにも配慮する

「報告してもフィードバックがない」「報告しても否定されるだけ」という経験が、報連相を避ける行動につながります。適切なフィードバックにより、部下は「報連相する価値がある」と実感できるようになります。

改善策5: デジタルツールの活用

現代のビジネス環境では、デジタルツールを効果的に活用することが報連相の質と効率を高めます。

実践ポイント

✅ ビジネスチャットツールの導入と運用ルールの明確化

✅ プロジェクト管理ツールでの進捗共有の習慣化

✅ クラウドドキュメントを活用した情報の一元管理

✅ オンラインミーティングの効率化とルール設定

特に、リモートワークやハイブリッドワークが普及した現在、適切なツールの選定と利用ルールの確立は欠かせません。ただし、ツールの導入自体が目的化しないよう注意が必要です。

改善策6: 1on1ミーティングの定期実施

定期的な1on1ミーティングは、報連相を促進するための重要な機会です。

実践ポイント

✅ 週1回など定期的なスケジュールの確保

✅ オープンエンドな質問でコミュニケーションを促す

✅ 業務課題だけでなく、キャリアや成長についても対話

✅ ミーティングの主導権を部下に持たせる工夫

1on1ミーティングでは、単なる業務報告だけでなく、部下の悩みや課題、アイデアなども引き出すことができます。また、上司と部下の信頼関係構築にも役立ち、日常的な報連相のハードルを下げる効果があります。

改善策7: 組織文化としての報連相の価値浸透

最終的に目指すべきは、報連相が当たり前に行われる組織文化の醸成です。

実践ポイント

✅ 経営層や管理職が報連相の模範を示す

✅ 報連相の優れた事例を表彰する制度導入

✅ 部門を超えた情報共有の機会を定期的に設ける

✅ 報連相の質と量を人事評価の一要素に組み込む

組織文化の変革には時間がかかりますが、継続的な取り組みにより、「この組織では報連相は当然のこと」という認識が浸透していきます。特に管理職の行動が重要であり、彼らが率先して報連相の価値を体現することが必要です。

報連相を徹底させるマネジメント方法は

無料公開動画(30分)で詳しく解説しておりますので是非ご視聴ください!

まとめ:持続可能な報連相環境の構築へ

報連相できない部下の問題は、個人の資質だけでなく、組織の環境や文化にも大きく影響されます。

本記事で紹介した7つの改善策は、それぞれの組織の状況に合わせてカスタマイズし、組み合わせて活用することで効果を発揮するでしょう。

重要なのは、報連相を「強制される義務」ではなく、「組織の一員として当然の行動」と認識してもらうことです。そのためには、単なるルール化やペナルティではなく、報連相がもたらす価値を実感できる仕組みづくりが欠かせません。

報連相できない部下の改善には、根気強い取り組みが必要ですが、その先に待っているのは、風通しの良い強靭な組織です。

今日から、できることから始めてみませんか。

組織風土を変えていく『フォロワーシップ』ご存じですか?

- 株式会社PDCAの学校/

- コラム /

- 報連相できない部下の原因と、効果的な改善策7選

無料で学べる全4章

Eラーニング「新入社員研修」

ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる

- 第一章

- 超実践!ビジネスマナー

- 第二章

- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)

- 第三章

- 絶対関係構築!コミュニケーション

- 第四章

- クレームをファンに変える!顧客対応

-

CONTACT研修のご相談はこちら

設立以来15年間で延べ

5000社以上110,155名の支援実績 -

RECRUIT採用情報

一人一人の価値を圧倒的に高める

「働きがいを生きがいへ」