人事評価の納得感を高める7つの実践的アプローチ:離職率改善の鍵

2025.07.16

人事評価の納得感が組織にもたらすインパクトと現状課題

人事評価の納得感は、組織の成長と従業員のエンゲージメントを左右する重要な要素です。しかし、多くの企業では、この納得感の欠如が深刻な問題となっています。

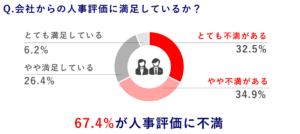

従業員の約7割が不満

日本の企業における調査では、自社の人事評価制度に満足している従業員は全体の約3割にとどまるという傾向が報告されています。特に、評価結果に対する納得感の低さは、優秀な人材の流出につながる最大の要因の一つとなっています。

人事評価の納得感が低い組織では、以下のような問題が顕在化します。まず、従業員のモチベーション低下です。自分の努力や成果が正当に評価されていないと感じる従業員は、仕事への情熱を失い、最低限の業務しかこなさなくなります。

次に、離職率の上昇です。転職市場が活発化する中、人事評価への不満は転職を考える大きなきっかけとなります。特に20代から30代の若手社員において、この傾向は顕著に表れています。

人事評価の納得感が低い企業では、採用コストの増大と知識・スキルの流出という二重の損失を被ることになります。

さらに、組織全体のパフォーマンス低下も無視できません。評価への不信感は、チームワークの悪化や部門間の協力体制の崩壊を招きます。結果として、イノベーションが生まれにくい組織風土が形成されてしまうのです。

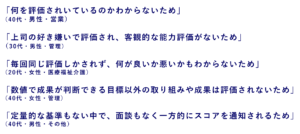

評価制度の不満の声

従来の人事評価制度が抱える構造的な問題点として、以下が挙げられます。

第一に、評価基準の不透明性です。多くの企業では、評価基準が曖昧で、従業員には「何をどの程度達成すれば、どのような評価を受けるのか」が明確に示されていません。

第二に、年1回の評価という頻度の問題です。1年間の成果を年度末の短期間で評価することは、日々の努力や成長を適切に反映できません。また、評価者の記憶に頼る部分が大きくなり、直近の出来事に評価が偏る「新近効果」が生じやすくなります。

第三に、評価者のスキル不足です。管理職に対する評価者トレーニングが不十分なため、主観的で偏った評価が行われることが少なくありません。これにより、人事評価の納得感はさらに低下します。

人事評価の納得感を高める7つの実践的アプローチ

人事評価の納得感を向上させるためには、制度の抜本的な見直しと、運用面での工夫が不可欠です。ここでは、実践的な7つのアプローチを紹介します。

1. 評価基準の明確化と事前共有

人事評価の納得感を高める第一歩は、評価基準を明確にし、事前に従業員と共有することです。具体的には、職種・職位ごとに求められる成果やコンピテンシーを詳細に定義し、それぞれの評価段階(S・A・B・C・Dなど)に必要な達成レベルを数値化・具体化します。

例えば、営業職であれば「売上目標の120%達成でA評価」といった定量的な基準に加え、「新規顧客開拓における創意工夫」などの定性的な要素も明文化します。これにより、従業員は自身の目標を明確に理解し、日々の業務に取り組むことができます。

2. 継続的なフィードバックの仕組み化

年1回の評価から、継続的なフィードバックへの転換は、人事評価の納得感向上に大きく貢献します。月次または四半期ごとの1on1ミーティングを制度化し、上司と部下が定期的に対話する機会を設けることが重要です。

この際、単なる進捗確認ではなく、成長支援に焦点を当てた対話を心がけます。良い点は具体的に褒め、改善点は建設的なアドバイスとともに伝えることで、従業員は自身の成長を実感し、最終的な評価への納得感も高まります。

3. 360度評価の効果的な活用

上司だけでなく、同僚や部下、他部門からの評価を取り入れる360度評価は、評価の客観性を高め、納得感の向上に寄与します。ただし、導入にあたっては慎重な設計が必要です。評価項目を行動ベースで具体的に設定し、「批判」ではなく「成長支援」を目的とすることを全社的に周知徹底します。また、匿名性を担保しつつ、建設的なフィードバックを促す仕組みを構築することが成功の鍵となります。

4. 評価者トレーニングの重要性

管理職の評価スキル向上は、人事評価の納得感を左右する重要な要素です。評価者トレーニングでは、認知バイアスの理解、具体的な事実に基づく評価、建設的なフィードバックの方法などを学びます。

ロールプレイングやケーススタディを通じて実践的なスキルを身につけることで、評価の質が向上し、部下からの信頼も高まります。年に2回以上の定期的なトレーニング実施が推奨されます。

5. 評価プロセスへの従業員参加

従業員が評価プロセスに主体的に参加することで、納得感は大幅に向上します。自己評価の充実、目標設定への参画、評価面談での双方向対話などを通じて、従業員の声を評価に反映させる仕組みを構築します。特に、期初の目標設定段階で従業員の意見を十分に聞き、合意形成を図ることは、期末の評価に対する納得感の基盤となります。

6. データドリブンな評価の実現

HRテクノロジーを活用し、客観的なデータに基づく評価を実現することで、評価の透明性と納得感が向上します。勤怠データ、プロジェクト管理ツールのデータ、顧客満足度調査結果など、多様なデータソースを統合的に活用します。

ただし、データだけに頼るのではなく、定性的な要素とのバランスを保つことが重要です。データは評価の根拠を明確にする補助ツールとして位置づけます。

※データドリブンとは、経験や勘に頼るのではなく、データに基づいて意思決定を行うこと。

7. 評価後のフォローアップ体制

評価結果の通知で終わらせず、その後のフォローアップ体制を整備することが、人事評価の納得感を持続させる鍵となります。評価結果に基づく個別の育成計画策定、スキルアップ支援、キャリア面談の実施などを通じて、評価を成長機会として活用します。

特に、期待に届かなかった従業員に対しては、具体的な改善計画を一緒に作成し、定期的な進捗確認を行うことで、次回の評価に向けた明確な道筋を示すことが重要です。

まとめ:人事評価の納得感が組織の未来を決める

人事評価の納得感は、単なる制度の問題ではなく、組織の持続的成長を左右する戦略的課題です。本記事で紹介した7つのアプローチ-評価基準の明確化、継続的フィードバック、360度評価、評価者トレーニング、従業員参加、データ活用、フォローアップ体制-は、それぞれが相互に関連し、総合的な効果を生み出します。

重要なのは、これらの施策を単発的に実施するのではなく、組織文化として定着させることです。人事評価の納得感向上は一朝一夕には実現しませんが、継続的な取り組みにより、従業員エンゲージメントの向上、離職率の低下、組織パフォーマンスの改善という好循環を生み出すことができます。

人事担当者、経営者の皆様には、人事評価を「管理ツール」から「成長支援ツール」へと転換する視点を持っていただきたいと思います。従業員一人ひとりが評価に納得し、成長意欲を持って働ける環境づくりこそが、激しい競争環境を勝ち抜く組織の基盤となるのです。

- 株式会社PDCAの学校/

- コラム /

- 人事評価の納得感を高める7つの実践的アプローチ:離職率改善の鍵

無料で学べる全4章

Eラーニング「新入社員研修」

ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる

- 第一章

- 超実践!ビジネスマナー

- 第二章

- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)

- 第三章

- 絶対関係構築!コミュニケーション

- 第四章

- クレームをファンに変える!顧客対応

-

CONTACT研修のご相談はこちら

設立以来15年間で延べ

5000社以上110,155名の支援実績 -

RECRUIT採用情報

一人一人の価値を圧倒的に高める

「働きがいを生きがいへ」