業績向上の秘訣:マネジメントしない管理職を変える組織づくり

2025.05.20

マネジメントしない管理職が組織に与える影響

近年、多くの企業で「マネジメントしない管理職」が問題視されています。

彼らは肩書きや立場は管理職でありながら、本来期待されるマネジメント業務を積極的に行わない存在です。このような管理職の存在は、チームの生産性低下、社員のモチベーション低下、さらには優秀な人材の流出など、組織全体に大きな悪影響を及ぼします。

人事担当者や中小企業経営者の皆さんは、こうした「マネジメントしない管理職」の問題に日々直面しているのではないでしょうか。優秀な個人プレイヤーが管理職に昇進しても、マネジメントスキルが伴わずに組織全体のパフォーマンスが低下するケースは珍しくありません。

本記事では、この問題の解決策を探ります。

マネジメントしない管理職の特徴と行動パターン

マネジメントしない管理職には、いくつかの特徴的な行動パターンがあります。

貴社の管理職の方々に対し、以下の項目に心当たりはありませんか?

✅ 部下の育成やキャリア開発に関心を示さない

✅ 1on1ミーティングを形式的にこなすか、そもそも実施しない

✅ チームの業務進捗を適切に把握していない

✅ 問題発生時に積極的に解決に関わらない

✅ 意思決定を先延ばしにする傾向がある

✅ 部下からの相談や提案に対して具体的な方向性を示さない

✅ チーム内の対立を解消するためのコミュニケーションを取らない

これらの特徴が複数見られる場合、組織内に「マネジメントしない管理職」が存在している可能性が高いでしょう。

なぜマネジメントしない管理職が生まれるのか

マネジメントしない管理職が生まれる背景には複数の要因があります。

1. 管理職育成の機会不足

最も一般的なのは、専門スキルや実績が評価されて管理職に昇進したものの、マネジメントスキルの育成機会が不足しているケースです。技術者や営業のトップパフォーマーが、十分な準備なく管理職になることで発生します。

2. 組織文化の問題

組織全体がマネジメントの価値を適切に評価していないことも原因の一つです。成果主義が行き過ぎると、短期的な数字だけが重視され、人材育成やチームビルディングといった長期的な価値創造活動が軽視されがちです。

3. 役割認識の誤り

管理職自身が「プレイングマネージャー」としての役割を誤解し、プレイヤーとしての業務に時間を取られすぎて、マネジメント業務に十分なリソースを割けていないこともあります。特に中小企業では、リソース制約から一人の管理職が複数の役割を担わざるを得ない状況も少なくありません。

マネジメントしない管理職がもたらす組織的損失

マネジメントしない管理職の存在は、組織に様々な損失をもたらします。

✖ 人材育成の停滞

✖ チーム生産性の低下

✖ 優秀な人材の流出

✖ 組織文化の悪化

適切な指導やフィードバックがなければ、若手社員の成長が阻害されます。これは長期的な組織力の低下を招き、将来の幹部候補の不足にもつながります。チームについても、明確な方向性や適切なタスク配分がなければ、チーム全体の生産性は低下します。メンバー間のコミュニケーション不足から業務の重複や漏れが発生し、効率性が著しく損なわれることもあります。

最も深刻な損失は、優秀な人材の流出です。成長意欲の高い社員は、適切な指導や成長機会がなければ、他社への転職を検討するようになります。特に中小企業にとって、貴重な人材の流出は致命的な損失となり得ます。

最終的に、マネジメントしない管理職が増えると「放任」が組織文化として定着してしまう危険性があります。こうした文化は新入社員にも伝播し、悪循環を生み出します。

管理職を変えるための具体的アプローチ

効果的な管理職育成プログラムの構築方法

マネジメントしない管理職を変えるには、体系的な育成プログラムの構築が不可欠です。

効果的なプログラムには以下の要素が含まれるべきでしょう。

1. マネジメント基礎スキルの習得

多くの管理職は、専門職からの昇進であるため、基礎的なマネジメントスキルから学ぶ必要があります。具体的には、目標設定、フィードバック、コーチング、評価、モチベーション管理などの基本スキルの研修を実施しましょう。

2. 実践を通じた学習機会の提供

座学だけでなく、実践的な学習機会を提供することが重要です。例えば、プロジェクトリーダーとしての経験を積ませたり、メンター制度を導入したりすることで、実際の管理経験を積むことができます。

3. 先輩管理職との対話の場

成功している管理職との対話の場を設けることも効果的です。実際の経験談や困難をどう乗り越えたかなど、リアルな管理職像を学ぶことができます。特に中小企業では、外部のコミュニティや異業種交流会なども活用すると良いでしょう。

4. 継続的なフォローアップ

一度の研修で終わらせるのではなく、定期的なフォローアップの機会を設けることが重要です。実践での課題や成功体験を共有し、継続的に改善していく文化を作りましょう。

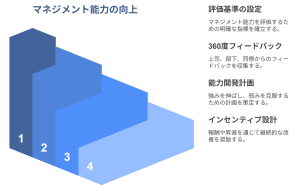

マネジメント能力を評価・強化するためのフレームワーク

マネジメント能力を適切に評価し、強化するためのフレームワークの導入は非常に効果的です。

まず、明確な評価基準の設定から始めましょう。

マネジメント能力を客観的に評価するため、「チームメンバーの育成度」「問題解決力」「リーダーシップ」などの項目ごとに5段階評価といった具体的な指標を整備します。

次に取り入れたいのが360度フィードバックです。

上司の視点だけでなく、部下や同僚からの意見も収集する360度評価により、マネジメント能力を多角的に把握できます。匿名性を確保した定期的な実施が、管理職自身の気づきを促進します。

評価後は、個々の管理職ごとに能力開発計画を策定します。

強みをさらに伸ばし、弱みを克服するための具体的なアクションプランを本人と共に作成することで、効果的な成長を支援できます。

最後に、マネジメント能力向上へのインセンティブ設計も重要です。

部下の成長度や離職率の改善などを評価項目として、報酬や昇進に反映させる仕組みを構築することで、継続的な改善意欲を高めることができます。

中小企業経営者が実践できる管理職変革の施策

中小企業特有の制約の中でも実践できるマネジメントしない管理職を変える施策をご紹介します。

1. 定期的な対話の場の設定

管理職同士が経験や課題を共有する定期的な対話の場を設けることも効果的です。

互いに学び合い、支え合う文化を醸成します。

2. 経営者自らがロールモデルになる

中小企業では、経営者自身の姿勢が組織文化に大きな影響を与えます。

経営者自らが良質なマネジメントを実践し、その価値を示すことが重要です。

3. 小さな成功体験の蓄積

大規模な改革ではなく、小さなプロジェクトでマネジメント経験を積ませることも有効です。

成功体験を積むことで、マネジメントの醍醐味を実感してもらいましょう。

4. 外部リソースの活用

社内にマネジメント教育のリソースがない場合は、外部の研修プログラムや専門家を活用しましょう。コストを抑えるなら、公的支援制度や業界団体のプログラムの利用も検討できます。

成功事例から学ぶ効果的な変革アプローチ

マネジメントしない管理職を変えるための効果的なアプローチをいくつかご紹介します。

アプローチ1:定期的な事例検討会

技術者出身の管理職が多い組織では、実際の管理職が直面する課題をケーススタディとして取り上げ、グループで解決策を話し合う定期的な「マネジメント事例検討会」を実施することが有効です。実践的な課題に対して互いに知恵を出し合うことで、マネジメントへの苦手意識を減らすことができます。

アプローチ2:技能伝承としてのマネジメント再定義

専門性の高い職場では、マネジメントを「技能伝承」の一環として再定義することが効果的です。専門知識や技術を体系化して後進に伝える役割を与えることで、マネジメントの価値を実感しやすくなります。

アプローチ3:マネジメント専用時間の確保

現場業務が忙しい職場では、「マネジメントタイム」として週に一定時間、管理職が現場業務から離れて部下の育成や業務改善に集中する時間を確保することが有効です。明確な時間区分により、マネジメント業務の質が向上します。

これらのアプローチに共通するのは、一時的な取り組みではなく、組織文化として定着させるための継続的な仕組みづくりという点です。マネジメントしない管理職を変えるには、短期的な研修だけでなく、日常業務の中でマネジメントの価値を実感できる環境作りが重要なのです。

まとめ

マネジメントしない管理職の存在は、組織の生産性低下や人材流出など様々な損失をもたらします。しかし、適切なアプローチで彼らを変えることは十分に可能です。

重要なのは、単に「管理職としてのスキルが足りない」という表面的な問題としてではなく、組織文化や評価制度も含めた総合的な視点で取り組むことです。管理職育成プログラムの構築、明確なマネジメント評価基準の設定、実践的な学習機会の提供などを通じて、マネジメントの価値を組織全体で再認識させることが必要です。

特に中小企業では、経営者自らがマネジメントの重要性を示し、限られたリソースの中でも外部の知見を活用しながら、継続的な改善を図っていくことが成功の鍵となります。

マネジメントしない管理職を変えることは、短期的には困難に感じるかもしれませんが、長期的な組織の成長と持続可能性のために不可欠な投資だと言えるでしょう。今日からでも、小さな一歩を踏み出してみませんか?

この記事が、皆様の組織における管理職改革の一助となれば幸いです。

組織作りについて、こちらの記事も人気です。

⇒記事:フォロワーシップ強化で実現する高パフォーマンス組織の作り方

ご存じですか?「組織成立の3要件」

⇒記事:https://ameblo.jp/bunsyou-nlp/entry-12703117161.html

- 株式会社PDCAの学校/

- コラム /

- 業績向上の秘訣:マネジメントしない管理職を変える組織づくり

無料で学べる全4章

Eラーニング「新入社員研修」

ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる

- 第一章

- 超実践!ビジネスマナー

- 第二章

- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)

- 第三章

- 絶対関係構築!コミュニケーション

- 第四章

- クレームをファンに変える!顧客対応

-

CONTACT研修のご相談はこちら

設立以来15年間で延べ

5000社以上110,155名の支援実績 -

RECRUIT採用情報

一人一人の価値を圧倒的に高める

「働きがいを生きがいへ」