社員研修プログラムの費用対効果を徹底比較!成果を出す選び方

2025.09.01

社員研修と費用対効果の関係性

社員研修プログラムは企業の重要な投資対象ですが、その効果測定や投資対効果の判断に悩む担当者は少なくありません。研修にかける予算は限られているため、費用対効果の高い研修プログラムを選定することが重要です。

企業が研修に投資する金額や、その効果測定の実施状況は企業規模や業種によって大きく異なります。多くの企業が研修の効果測定に課題を抱えているのが現状です。

本記事では、様々な社員研修プログラムの特徴を比較し、費用対効果を最大化するための選び方について解説します。

研修プログラムの種類と特徴

集合研修

集合研修は、複数の参加者が一堂に会して行う従来型の研修スタイルです。講師との双方向のやり取りやグループワークを通じて学びを深められるメリットがあります。参加者同士の交流による相乗効果も期待でき、チームビルディングや組織文化の醸成にも効果的です。また、業務から離れた環境で学習に集中できるため、体系的かつ深い知識習得が可能になります。

一人当たりの集合研修の費用は、講師料、会場費、教材費などによって構成されます。効果が高い反面、コストも比較的高めであるため、費用対効果を意識した運用が求められます。さらに、参加者の日程調整や地理的制約、業務との両立など、運営面での課題も考慮する必要があります。

オンライン研修

オンライン研修は、近年急速に普及した研修形態です。時間や場所にとらわれず学習できる柔軟性が魅力です。受講者は自分のペースで学習を進められるため、個人の理解度や業務状況に合わせた学習が可能になります。また、クラウド上に教材やテスト結果を保存できるため、学習履歴の管理や効果測定も容易になります。

オンライン研修は、移動時間や交通費が不要になるため、コスト削減につながるケースが多いでしょう。さらに、一度作成したコンテンツを繰り返し使用できるため、長期的には大幅なコスト削減が期待できます。ただし、コミュニケーションの質や集中力の維持など、オンラインならではの課題にも対処する必要があります。

OJT(On-the-Job Training)

OJTは実務を通じた育成方法で、日常業務の中で先輩社員や上司が指導することで知識やスキルを習得させるアプローチです。実際の業務に即した実践的なスキルが身につくため、学んだことをすぐに業務に活かせるという大きな利点があります。また、現場の状況や課題に合わせた柔軟な指導が可能であり、個人の習熟度に応じたきめ細かな対応ができます。

多くの企業がOJTを実施しており、最も一般的な育成方法となっています。追加コストが少ない反面、指導者の育成や標準化が課題となります。指導者によって教え方や内容にばらつきが生じやすく、体系的な知識習得が難しい場合もあります。さらに、指導する側の業務負担が増えることも考慮すべき点です。

外部セミナー

専門機関や業界団体が提供するセミナーに社員を派遣する形式です。最新のトレンドや専門知識を効率的に学ぶことができます。業界の専門家から直接学べるため、質の高い最新情報を得られることが大きな魅力です。また、他社の参加者との交流により、異なる視点や経験に触れる機会にもなり、社内だけでは得られない気づきや人脈形成につながります。

外部セミナー参加の費用は一人当たり数千円~数万円/回と幅があり、分野や講師によって大きく異なります。短期間で特定のスキルや知識を習得したい場合に適していますが、内容が自社の課題や状況に完全に合致しないこともあるため、目的に応じた適切なセミナー選びが重要です。また、学んだ内容を社内で共有・展開する仕組みがなければ、個人の学びで終わってしまう点にも注意が必要です。

費用対効果の測定方法

ROIの計算方法

研修の投資対効果(ROI)を測定するには、次の計算式が一般的に用いられます。

ROI(%)=(研修による利益 – 研修コスト)÷ 研修コスト × 100

この計算において難しいのが「研修による利益」の数値化です。生産性向上、品質改善、離職率低下などの成果を金額に換算する必要がありますが、これを正確に行うための仕組み構築に多くの企業が課題を抱えています。

研修効果の可視化手法

研修効果を可視化するためには、カークパトリックの4段階評価モデルが広く活用されています。

1. レベル1:反応(参加者の満足度)

2. レベル2:学習(知識・スキルの習得度)

3. レベル3:行動変容(現場での実践度)

4. レベル4:成果(業績への貢献度)

多くの企業がレベル1とレベル2の評価にとどまっており、真の費用対効果を測定するにはレベル3以上の評価が重要です。

研修プログラムの効果的なアプローチ

eラーニングの活用

eラーニングシステムを導入することで、時間や場所の制約なく学習できる環境を整えることができます。集合研修と比較してコスト削減が期待でき、学習進捗の管理も容易になります。

短時間の動画コンテンツと知識確認テストを組み合わせた「マイクロラーニング」方式は、効率的な学習を促進し、知識の定着率を高める効果があります。受講者が自分のペースで繰り返し学習できるという点も、eラーニングの大きな利点です。

ブレンド型研修

オンライン学習と対面指導を組み合わせた「ブレンド型研修」は、それぞれの長所を活かした効果的な方法です。オンラインで基礎知識を事前学習し、対面研修では実践的なワークショップに集中するという方式が注目されています。

この方式により、研修期間の短縮とスキル習得度の向上を両立できます。また、個人の習熟度に合わせた柔軟な学習ペースの設定が可能になり、集合研修だけでは難しい個別最適化と、オンライン研修だけでは難しいインタラクティブな学びの両方を実現します。

社内講師育成プログラム

優秀な社員を社内講師として育成する取り組みは、研修の質向上とコスト削減を両立させる方法として効果的です。社内の実践知を活用した研修は、現場への適用性が高く、研修内容の定着率も向上します。

社内講師制度の導入により、外部講師への依存度が下がるだけでなく、講師となる社員自身のスキルやモチベーション向上にもつながります。また、社内の実情や文化に即したカスタマイズされた研修内容を提供できるため、学びの即効性と実用性が高まるという副次的効果も期待できます。

研修効果を高めるポイント

事前・事後フォローの重要性

研修の効果を高めるためには、研修の前後のフォローが重要です。事前課題と事後フォローを実施することで、研修内容の現場適用率が高まると考えられます。

具体的には、以下のような取り組みが効果的でしょう。

✅事前フォロー

– 学習目標の明確化と共有

– 基礎知識の事前学習課題

– 上司との研修目的の共有

✅事後フォロー

– 学習内容の実践計画作成

– 定期的な振り返りセッション

– 上司による実践サポート

現場への定着策

研修で学んだ内容を職場で実践・定着させることが、研修効果を最大化する鍵となります。研修内容の現場定着施策を実施することで、研修の効果は確実に高まります。

効果的な定着策としては、以下のようなものが考えられます。

– 職場実践課題の設定

– メンターによるフォローアップ

– 実践状況の定期的な発表会

– 上司を巻き込んだ実践支援体制

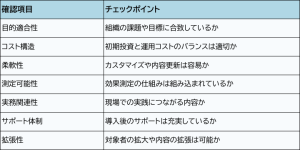

プログラム選定時のチェックリスト

費用対効果の高い研修プログラムを選定するために確認すべきポイントをチェックリスト形式でまとめました。

上記の項目を事前に評価した上で研修プログラムを選定することで、より効果的な研修投資が可能になるでしょう。

特に重要なのは「目的適合性」と「実務関連性」で、これらが明確になっていない研修プログラムは、いくら内容が優れていても費用対効果は低くなりがちです。

まとめ:費用対効果の高い社員研修プログラム選びのポイント

研修プログラムの費用対効果を高めるためには、研修の種類や特性を理解し、自社の課題に最適なプログラムを選択することが重要です。効果測定においては、単なる満足度調査にとどまらず、行動変容や業績貢献までを視野に入れた評価が必要です。

研修プログラムの選定時には、目的適合性、コスト構造、柔軟性などの観点から総合的に評価し、中長期的な人材育成と組織力強化の視点から投資判断を行うことで、真に費用対効果の高い社員研修を実現できるでしょう。

新入社員研修の選び方についてはこちらをご参考ください。

⇒記事:https://pdca-school.jp/column/6145

- 株式会社PDCAの学校/

- コラム /

- 社員研修プログラムの費用対効果を徹底比較!成果を出す選び方

無料で学べる全4章

Eラーニング「新入社員研修」

ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる

- 第一章

- 超実践!ビジネスマナー

- 第二章

- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)

- 第三章

- 絶対関係構築!コミュニケーション

- 第四章

- クレームをファンに変える!顧客対応

-

CONTACT研修のご相談はこちら

設立以来15年間で延べ

5000社以上110,155名の支援実績 -

RECRUIT採用情報

一人一人の価値を圧倒的に高める

「働きがいを生きがいへ」