自社で実現する効果的な社員研修プログラムの構築法

2025.08.25

自社内実施の社員研修プログラムの重要性と現状

人材育成は企業の競争力を左右する重要な要素です。外部研修に頼るだけでなく、自社の課題やニーズに合わせた「自社内実施 社員研修プログラム」を構築することで、効率的かつ効果的な人材開発が可能になります。

近年、多くの企業が自社内で研修を実施する傾向にあり、特にリモートワークの普及と共に、オンラインを活用した自社内研修も広がりを見せています。しかし、多くの企業では「研修の効果が見えにくい」「社内リソースの不足」「カリキュラム設計のノウハウ不足」などの課題があり、効果的な自社内実施 社員研修プログラムの構築に苦戦しているのが実情です。

本記事では、自社内実施の社員研修プログラムを成功させるための5つのステップと実践的なポイントを解説します。

自社内研修のメリット・デメリット

自社内実施の社員研修プログラムには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

【メリット】

1. 自社の状況に合わせたカスタマイズが可能

2. 外部研修と比較してコスト削減が期待できる

3. 社内の知識・ノウハウの共有・蓄積につながる

【デメリット】

1. 研修設計・運営のノウハウが必要

2. 社内講師の育成・確保が必要

3. 客観的な視点が不足する可能性がある

これらを踏まえ、自社内実施 社員研修プログラムを効果的に構築するためのステップを見ていきましょう。

自社内実施 社員研修プログラム構築の5つのステップ

ステップ1:現状分析と課題抽出

効果的な研修プログラムを構築するためには、まず組織の現状と課題を正確に把握することが不可欠です。具体的には、組織の戦略・目標の確認から始め、中期経営計画や年度目標と研修ニーズを関連付けます。同時に、スキルマップやコンピテンシー評価を活用して現状の人材スキルを把握し、「あるべき姿」と「現状」のギャップを分析します。

課題抽出には「従業員アンケート」「マネージャーヒアリング」「人事評価データの分析」などの手法が活用されています。経営層の意向だけでなく、現場の声も取り入れたボトムアップの視点が重要です。

一般的に、研修課題と経営課題を明確に関連付けている組織では、研修効果が高まる傾向があります。

ステップ2:目標設定と評価指標の明確化

課題が特定できたら、次は具体的な研修目標と評価指標を設定します。「何のために研修を行うのか」「どのような成果を目指すのか」を明確にすることで、研修の方向性が定まります。

目標設定においては、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に基づいた設定が効果的です。

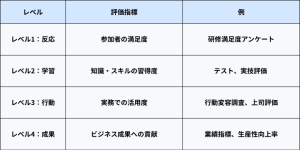

評価指標には、以下のような4段階のレベルがあります:

人材育成の分野では、レベル3以上の評価指標を設定している組織は、研修効果の実感度が高くなると言われています。

ステップ3:カリキュラム設計とコンテンツ作成

目標と評価指標が決まったら、それを達成するためのカリキュラム設計とコンテンツ作成に移ります。効果的なカリキュラム設計では、基礎から応用へ段階的に学べる構成とするなど学習の順序性を考慮することが重要です。また、座学、ワークショップ、実践演習、eラーニングなどの多様な学習方法を組み合わせ、70:20:10の法則(経験学習:他者との学習:座学)を活用するとより効果的です。

さらに、実際の業務課題をケーススタディとして活用するなど、実務との連動性を高めることも重要なポイントです。コンテンツ作成では、社内の知見を活かしつつ、必要に応じて外部の専門知識も取り入れましょう。

ステップ4:実施体制の構築と講師の選定・育成

カリキュラム設計ができたら、次は研修を実施するための体制構築と講師の選定・育成に移ります。実施体制の構築では、担当者の役割明確化や部門横断的な協力体制の構築、業務影響を考慮したスケジュールと予算計画の策定が必要です。

社内講師の選定では、業務知識・スキルの高さだけでなく、教える意欲やコミュニケーション能力も重要です。選ばれた講師には「教え方を教える」研修や模擬講義などの実践的なトレーニングを実施し、適切な評価・報酬の設定や業務調整などでモチベーションを維持することが大切です。

厚生労働省の「人材開発支援助成金」では、社内講師育成のための研修費用の一部が助成対象となる可能性があります。制度の詳細や適用条件については最新の情報を確認することをお勧めします。

ステップ5:効果測定と継続的改善

研修実施後は、設定した評価指標に基づいて効果測定を行い、継続的な改善につなげることが重要です。効果測定には、研修直後のアンケートやテストといった短期的評価と、研修後1〜3ヶ月時点での行動変容調査や業績指標の変化分析などの中長期的評価があります。

継続的改善のためには、PDCAサイクルを確立し、評価結果に基づいて改善点を特定してカリキュラムや教材、実施方法の見直しを行います。また、成功事例・失敗事例を蓄積・共有する「ナレッジマネジメント」の仕組みも重要です。

定期的に研修効果を測定している組織では、従業員のエンゲージメントが顕著に向上する傾向があります。これは測定データに基づいた研修内容の継続的な最適化により、実務に直結するスキル開発が促進され、従業員の業務パフォーマンスと自己成長の実感が高まるためです。

効果的な社員研修プログラムのポイント

ここでは、自社内実施 社員研修プログラムを効果的に実施するためのポイントを紹介します。

ポイント1:経営層の積極的関与

経営層自らが研修の意義を発信し、一部の研修には登壇するなど、積極的に関与することで研修効果が高まります。例えば、経営層が新入社員研修で企業理念や期待値を語る時間を設けることで、研修への意識向上につながります。

ポイント2:現場との密接な連携

研修内容と現場業務の連動性を高めるために、現場管理職を研修設計に巻き込むことが効果的です。例えば、管理職と共同で実際の業務課題に基づくケーススタディを作成し、実践的な内容にすることで研修効果を高められます。

ポイント3:デジタル技術の活用

eラーニングやLMS(学習管理システム)、動画教材などを効果的に活用することで、研修参加率や修了率が高まります。特に、マイクロラーニング(5〜10分の短い学習単位)を活用し、日常業務の合間に学習できる環境を整備することで、継続的なスキル向上を実現できます。

まとめ:自社内実施 社員研修プログラムの成功に向けて

効果的な自社研修プログラムの構築には、5つのステップが重要です。現状分析と課題抽出から始まり、目標設定、カリキュラム設計、実施体制の構築を経て、効果測定と継続的改善に取り組みます。

効果的な研修プログラムのポイントとして、経営層の積極的関与、現場との密接な連携、デジタル技術の活用が挙げられます。これらを実践することで、組織の特性を活かした効果的な研修プログラムが実現できます。

自社研修プログラムは単なるコスト削減策ではなく、組織の成長を促進する重要な投資です。課題を正確に把握し、効果測定を徹底することで、持続的な人材育成サイクルを確立できます。

新入社員研修を自社で行う際の注意点についてはこちらをご参考ください。

⇒記事:https://pdca-school.jp/column/2646

- 株式会社PDCAの学校/

- コラム /

- 自社で実現する効果的な社員研修プログラムの構築法

無料で学べる全4章

Eラーニング「新入社員研修」

ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる

- 第一章

- 超実践!ビジネスマナー

- 第二章

- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)

- 第三章

- 絶対関係構築!コミュニケーション

- 第四章

- クレームをファンに変える!顧客対応

-

CONTACT研修のご相談はこちら

設立以来15年間で延べ

5000社以上110,155名の支援実績 -

RECRUIT採用情報

一人一人の価値を圧倒的に高める

「働きがいを生きがいへ」