ダメな中間管理職が組織を蝕む5つの理由

2025.07.28

「ダメな中間管理職」の実態と組織への影響

企業における中間管理職は、経営層と現場をつなぐ重要な架け橋です。ただし、適切なスキルや意識を持たない「ダメな中間管理職」が存在すると問題が生じます。具体的には、組織全体のパフォーマンスが低下し、優秀な人材の流出を招くことになります。

実際、退職理由として「上司との関係」を挙げる人は少なくありません。中間管理職の質が離職率に影響していることは明らかです。つまり、優れた中間管理職の存在は、組織の安定と成長に欠かせない要素だといえるでしょう。

「ダメな中間管理職」が組織にもたらす悪影響

中間管理職の質は組織全体に大きな影響を与えます。特に問題のある管理職は以下のような悪影響をもたらします。

まず、チームの生産性と効率性が低下します。不明確な指示や非効率なプロセスにより、業務の遂行に余計な時間がかかります。その結果、チームの業績や成果が制限されるのです。

次に、社員のモチベーションと組織へのエンゲージメントが低下します。上司との関係は職場満足度に直結します。部下は自分の意見や提案が評価されないと感じると仕事への熱意を失ってしまいます。

さらに、離職率の上昇を招く点も見逃せません。「上司との関係」は離職理由の上位に位置します。特に優秀な人材ほど、良くない上司の下で働き続けることを選びません。これは採用・教育コストの増加や知識の流出といった問題も引き起こします。

このように、個々の管理職の問題は組織全体の競争力低下につながる重大な経営課題なのです。

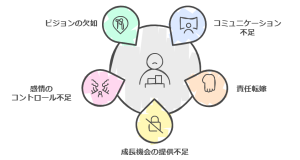

「ダメな中間管理職」の5つの特徴

「ダメな中間管理職」に共通する特徴は以下の7つです。

1. コミュニケーション不足:情報を独占し、部下との対話を避ける傾向があります。そのため、必要な情報が適切なタイミングで共有されません。結果として、チーム全体の意思決定や業務効率の低下を招きます。

2. 責任転嫁の習慣:失敗があると部下や他部署のせいにし、自ら責任を取ることができません。この態度はチーム内の信頼関係を破壊し、メンバーの挑戦意欲を奪います。

3. 成長機会の提供不足:部下の成長やキャリア開発に無関心です。つまり、挑戦的な仕事や学びの機会を与えないのです。また、部下の能力やキャリア志向を把握せず、短期的な成果のみを求めるため、人材の成長が停滞してしまいます。

4. 感情のコントロール不足:感情的な言動や態度が目立ち、職場の雰囲気を悪化させます。特にストレス状況下での感情爆発は予測不可能性を生みます。その結果、部下が萎縮する「恐怖の文化」が形成されるのです。

5. ビジョンの欠如:目先の業務遂行にのみ集中し、チームの方向性や長期的な成果を示せません。そのため、部下は自分の仕事の意義や目的を見失います。その結果、単なる作業者として働くことになり、創造性やイノベーションが生まれにくくなります。

これらの特徴は単独で存在することもあります。しかし、多くの場合、複数の特徴が組み合わさって「ダメな中間管理職」の全体像を形成しています。このような管理職の下では、チームの潜在能力が十分に発揮されません。結果として、組織全体のパフォーマンスが低下するのです。

「ダメな中間管理職」の改善と育成のポイント

優秀な中間管理職の存在は組織の競争力を高める重要な要素です。「ダメな中間管理職」を生まないためには、どのような対策が効果的でしょうか。

「ダメな中間管理職」を生まない採用・登用のポイント

管理職の育成に成功している企業では、いくつかの共通点が見られます。例えば、管理職登用の基準を明確にすること、管理職自身が現場業務に忙殺されすぎる状況を避けること、管理職候補者に対する事前トレーニングを実施することなどが挙げられます。

日本企業では、マネジメントスキルよりも業務スキルを重視して中間管理職を登用する傾向があります。しかし、優秀な実務者をそのままマネージャーに昇格させるだけでは不十分です。なぜなら、マネジメントには業務遂行とは別の能力、例えば、部下の強みを引き出す力や、チーム全体の方向性を示す力、メンバー間の調整能力などが必要だからです。このことを認識した上での登用が、結果的に組織の成長につながります。

中間管理職の育成における重要なアプローチ

「ダメな中間管理職」の改善には、以下のアプローチが効果的と考えられます。

まず、継続的なフィードバックの仕組みを構築することです。360度評価を定期的に実施し、自らの強みと弱みを客観的に認識できる環境を整えます。定期的なフィードバックは管理職の成長と部下との信頼関係構築に役立ちます。

次に、管理職に特化した実践的な研修プログラムの充実、そしてメンタリングやコーチングの導入も有効です。外部の視点を取り入れることで、マネジメントスキルの向上が期待できます。

成功事例:中間管理職の改革を進める企業の取り組み

実際に中間管理職の改革に成功した企業の事例を見てみましょう。

富士通株式会社では、2020年頃から「ジョブ型」人事制度を導入し、管理職の役割と責任の明確化に取り組んでいます。同社の統合レポートなどによれば、この取り組みは従来の業務遂行中心の管理職からの変革を目指すものとされています。こうした組織改革は、社員のエンゲージメント向上につながる可能性があります。

特に注目すべきは、富士通の管理職育成における新しい視点です。富同社は従来の階層型組織に必要とされてきたマネジメントスキルだけでなく、他の能力も重視しています。例えば、多様性を活かすリーダーシップや変化への適応力などです。また、同社のような大手企業の取り組みには広い影響力があります。実際に、日本企業における中間管理職改革のモデルケースとなり、他社への波及効果を及ぼすことを期待されています。

まとめ:持続可能な組織づくりのための中間管理職戦略

「ダメな中間管理職」の問題は、個人の資質だけでなく、組織の仕組みやサポート体制にも深く関わる課題です。経営者と人事担当者が取り組むべきポイントは以下の3つです。

1. 適材適所の人材配置:マネジメント適性を見極め、適切な選抜・登用基準を設ける

2. 継続的な育成とサポート:日常的なフィードバックやコーチングの機会を提供する

3. 評価・報酬制度の見直し:マネジメント能力を適切に評価し報いる仕組みを構築する

中間管理職は単なる指示役ではなく、チームの可能性を最大化するファシリテーターであり、企業文化の体現者です。「ダメな中間管理職」を放置することは、企業の未来を危うくする大きなリスクといえるでしょう。

中間管理職の必要性についてはこちらをご参考ください。

⇒記事:https://pdca-school.jp/column/3248

- 株式会社PDCAの学校/

- コラム /

- ダメな中間管理職が組織を蝕む5つの理由

無料で学べる全4章

Eラーニング「新入社員研修」

ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる

- 第一章

- 超実践!ビジネスマナー

- 第二章

- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)

- 第三章

- 絶対関係構築!コミュニケーション

- 第四章

- クレームをファンに変える!顧客対応

-

CONTACT研修のご相談はこちら

設立以来15年間で延べ

5000社以上110,155名の支援実績 -

RECRUIT採用情報

一人一人の価値を圧倒的に高める

「働きがいを生きがいへ」