ハイブリッド型社員研修の基礎知識と導入メリット

ハイブリッド型社員研修とは?

ハイブリッド型社員研修とは、対面とオンライン学習を組み合わせた研修形式です。近年の環境変化をきっかけに広く普及しました。現在は学習効果の向上や柔軟な環境提供を目指して多くの組織で採用されています。

ハイブリッド型研修は、オンラインとオフラインの両方の要素を組み合わせた新たな研修形式で、研修内容の一部をオンラインで学習し、一部を対面の集合研修で行う形をとります。このように必要に応じて受講形式を使い分けることで、学習効果の最大化が期待できます。

この研修形式には主に以下の特徴があります。

従来型とハイブリッド型の違い

従来の研修は対面式が中心でした。しかし、ハイブリッド型は状況に応じて両方の方法を使い分けます。そのため、それぞれの良さを最大限に生かせるのです。両者の違いは次のようになります。

従来型研修の特徴

✅全員が同じ場所・時間に集まる必要がある

✅一方通行の講義形式になりやすい

✅効果測定が難しいことが多い

✅研修後のフォローが限られている

✅内容が画一的になりがち

ハイブリッド型研修の特徴

✅場所や時間の制約が少ない

✅学習方法を適切に選べる

✅データを元に効果を測定できる

✅継続的なサポートが可能

✅個人に合わせた内容提供ができる

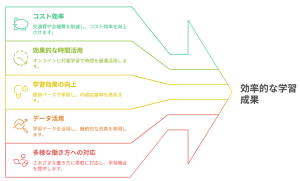

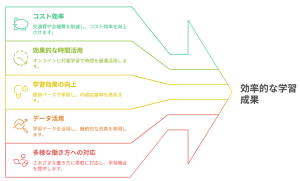

導入による5つのメリット

1. コスト効率の向上

交通費や会場費などの削減が可能です。また、業務への影響も最小限に抑えられます。実際に、従来型と比べてコストが20%程度削減できるケースもあるようです。

2. 効果的な時間活用

基礎知識はオンラインで学び、実践は対面で行うなど、時間を最適に使えます。そのため、限られた対面時間でより深い学びが得られるでしょう。

3. 学習効果の向上

一人ひとりのペースや理解度に合わせて学習できます。このアプローチにより、内容の定着率が高まるとされています。

4. データを活用した改善

学習の進捗や理解度を数値化できるため、継続的な改善が可能です。そして、何が効果的かを客観的に把握できるようになります。

5. 多様な働き方への対応

さまざまな勤務形態の社員にも等しく学習機会を提供できます。さらに、地理的に離れたチームでも一貫した研修を実施できます。

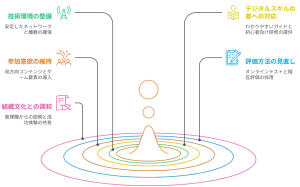

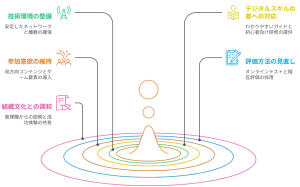

導入時の課題と解決方法

ハイブリット型研修の課題と解決方法には、主に以下5つがあります。

業界別ハイブリッド型社員研修の導入例

製造業での取り組み

製造業では技術研修や安全教育で効果を発揮しています。基礎理論はオンラインで学び、実機操作や安全訓練は対面で行うパターンが見られます。住友ゴム工業株式会社では、eラーニングを活用した人材育成に取り組んでいるようです。このような方法により、コスト削減と知識定着率向上の両立が可能と考えられています。

IT業界での活用法

技術の変化が速いIT業界では、最新知識のアップデートが常に必要です。そのため、基礎学習をオンラインで、プロジェクト課題や協働作業を対面で行う形が適しているようです。

株式会社スタディストでは、コロナウイルスの影響でオンライン研修へシフトした際に反転学習を活用しました。事前に教育内容を社員のパソコンやスマートフォンに配信し、研修前に学習してもらう方法を導入。その結果、集合研修で2時間かけていた講座が30分に短縮され、学習効率が大幅に向上しました。

サービス業での実践

接客スキルが重要なサービス業では、理論知識をオンラインで学び、実際の接客練習を対面で行う方法が効果的と言われています。

株式会社メガネトップ(「眼鏡市場」を全国展開)では、eラーニングを活用した人材育成を実施しています。「人的資本経営」の観点から、どの組織でも通用するスキルセットを持った人材の育成を目指し、人材開発の過程や成果の可視化のためにeラーニングを活用しています。

金融分野での応用

コンプライアンスや専門知識が求められる金融分野では、法規制や商品知識はオンラインで、コンサルティングスキルは対面で磨くパターンが見られます。

このような組み合わせにより、研修効果の向上とリスク低減が期待できるでしょう。特に規制変更が多い分野では、更新学習との相性も良いようです。

規模別の導入アプローチ

大規模組織での展開

大規模組織では専用システム導入による包括的な研修体制構築が多いです。これにより、統一した品質の研修を全拠点で展開できます。

成功のポイントは、専門部署の設置とデータ分析による継続改善です。しかしながら、初期投資とシステム構築に時間がかかる点は考慮すべきでしょう。

中小規模組織での工夫

リソースに限りがある中小組織では、既存のクラウドサービスやツールを活用する方法が一般的です。こうした取り組みにより、限られた予算内でも効果的な研修が可能になります。成功の秘訣は、汎用ツールの柔軟な活用と外部リソースとの連携にあるようです。また、段階的な導入も有効な選択肢と言えるでしょう。

ハイブリッド型社員研修成功のポイント

目的に合わせた設計

明確な目的設定と適切な設計が成功の鍵です。つまり、対面とオンラインのそれぞれに適した内容を見極めることが重要になります。

単なるコスト削減や流行追従ではなく、学習効果最大化を目指した設計が求められるでしょう。何より、「なぜハイブリッドなのか」という明確な理由が必要です。

適切なツール選択

目的に合ったテクノロジー選びも重要です。使いやすいシステムや信頼性の高いツールを選ぶことで、スムーズな研修実施が可能になります。最新技術への飛びつきより、使いやすさとサポート体制が重視されるべきでしょう。また、既存システムとの連携性も確認が必要です。

双方向性の確保

一方通行でなく参加型・対話型の要素が効果的です。すなわち、オンラインでもクイズや討論などを取り入れ、能動的な参加を促すことが大切です。グループ討論などを定期的に組み込むことで、理解度や記憶定着が向上する可能性があります。このように、常に双方向のコミュニケーションを意識しましょう。

継続サポートの提供

研修後のフォローアップも欠かせません。定期的な振り返りや学習コミュニティの運営、小さな学習コンテンツの提供などが有効です。企業内研修を「役に立つ」研修に変える方法として、学習を行動に活かす継続的なサポートが重視される傾向にあります。研修を単発でなく継続的な学習過程と捉え、実践と紐づけた長期的なサポート体制が理想的ではないでしょうか。

効果測定の方法

数値指標の活用

客観的な評価のため、以下のような指標が役立ちます。

これらの指標を事前に設定し、定期的に測定・分析することで、継続的な改善が可能になります。

質的評価の重要性

数値だけでなく、参加者の評価や行動変化も重要です。つまり、満足度調査やフィードバック収集、行動変化の観察などを通じた多角的評価が効果的です。特に、研修後数ヶ月時点での実践度を調査することで、実務への転移率が見えてくるでしょう。これらの情報がプログラム改善の貴重な材料となります。

データ活用と改善サイクル

収集したデータは報告用ではなく改善に活用しましょう。学習の難所や効果的だった内容、指導法などを分析し、次回の設計に反映させます。

継続的な改善サイクルの確立が、常に進化する研修システム構築の鍵となるでしょう。このような取り組みが長期的な成功につながります。

まとめ:今後の展望

ハイブリッド型社員研修は一時的な流行ではなく、今後の人材育成の中心になると予想されます。対面とオンラインの長所を活かし、効率と効果を両立するこの方法は、多様な働き方に適した選択肢といえるでしょう。

成功の鍵は、明確な目的設定と適切な設計です。そして、効果的なツール選択や双方向性の確保、継続的なサポートも欠かせません。また、効果測定を通じた改善プロセスも重要な要素です。

ハイブリッド型研修の導入は単なる方法変更ではなく、組織全体の学習文化変革につながる可能性があります。自組織の状況やニーズに合わせた設計と導入を検討してみてはいかがでしょうか。適切に設計・実施されたハイブリッド型社員研修は、人材育成の効率化だけでなく、変化に強い組織づくりの源泉となるはずです。将来を見据えた研修戦略の一部として、ぜひ検討してみてください。